Description

Danzig (polnisch Gdańsk [ɡdaɲsk] , kaschubisch Gduńsk) ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Pommern im Norden von Polen. Die kreisfreie Stadt liegt an der Danziger Bucht der Ostsee rund 350 km nordwestlich von Warschau. Mit über 460.000 Einwohnern ist sie auf der Liste der bevölkerungsreichsten Städte Polens auf Platz sechs.

Die Stadtrechte erhielt sie im 13. Jahrhundert. Der lateinische Wahlspruch im Wappen lautet Nec temere, nec timide (weder unbesonnen noch furchtsam). Seit 1925 ist die ehemalige Hansestadt in der historischen Landschaft Pommerellen Sitz des gleichnamigen Bistums (seit 1992 Erzbistum). Durch den Zweiten Weltkrieg verlor die Stadt circa 90 Prozent ihrer Bausubstanz.

Danzig besitzt mehrere Werften und den wichtigsten Seehafen des Landes. Die Danziger Werft war in den frühen 1980er Jahren Zentrum der oppositionellen Bewegung rund um die Gewerkschaft Solidarność unter der Führung von Lech Wałęsa.

Zusammen mit der Hafenstadt Gdynia (Gdingen) und dem Seebad Sopot (Zoppot) bildet Danzig die sogenannte Trójmiasto (Dreistadt) mit mehr als 740.000 Einwohnern. Im gesamten städtisch geprägten Ballungsraum Danzig (Aglomeracja gdańska) leben mehr als 1,2 Millionen Menschen.

Geographie

Geographische Lage

Die Stadt liegt im Süden der Danziger Bucht und westlich der Weichselmündung in einer hügeligen Landschaft, die von großen Kiefernwäldern umgeben ist. 20 Kilometer nördlich befindet sich die Halbinsel Hel. Die Danziger Altstadt liegt am Fluss Motława (Mottlau). Im Westen Danzigs liegt die historische Region Kaschubei. Weiterhin ist die Gegend bekannt für das Vorkommen und die Bearbeitung von Bernstein.

Nachbargemeinden

Im Nordwesten grenzt Danzig an das Ostseebad Sopot. Zusammen mit der weiter nördlich liegenden Stadt Gdynia bilden diese drei Städte den Ballungsraum Trójmiasto mit knapp 750.000 Einwohnern. Im ganzen Ballungsraum (der Aglomeracja gdańska) leben etwa 1,25 Millionen Einwohner, einschließlich der Städte Dirschau (Tczew), Neustadt (Wejherowo) und Rahmel (Rumia). Im Norden grenzt die Stadt an die Danziger Bucht, im Osten an den Hauptstrom der Weichsel. Hier befinden sich lediglich kleinere Dörfer, die zur Landgemeinde Steegen (Stegna) gehören. Im Süden grenzen die Gemeinden des Danziger Landkreises (Powiat Gdański) an die Stadt, es sind von Ost nach West: Groß Zünder (Cedry Wielkie), die Landgemeinde Praust (Pruszcz Gdański), die Stadt Praust, wiederum deren eigenständige Landgemeinde und die Landgemeinde Kahlbude (Kolbudy). Im Westen grenzt Danzig an die Landgemeinde Zuckau (Żukowo) des Kreises Karthaus (Powiat Kartuski).

Stadtgliederung

Die Stadt besteht seit 2010 aus 34 administrativen Bezirken, die Zahl hatte sich durch Bezirksteilungen um 4 erhöht.

Eine Aufteilung in administrative Bezirke gab es in Danzig vor 1939 bzw. 1945 nicht. Zahlreiche Orte die heute zur Stadt und deren Bezirken gehören, waren in die Kreise Danziger Höhe und Danziger Niederung eingegliedert. Bis 1973 hatte sich das Stadtgebiet durch Eingemeindungen beträchtlich vergrößert.

Die aktuellen und die historischen Bezirks- bzw. Ortsteilgrenzen sind nicht immer deckungsgleich.

Klima

Danzig liegt in der Gemäßigten Zone im Übergangsbereich zwischen ozeanischem Klima (Cfb) und Kontinentalklima (Dfb). Hier sind vorwiegend kalte Winter-, sowie milde Sommertemperaturen vorzufinden. Der heißeste Monat ist der August, der eine durchschnittliche Höchsttemperatur von 21,3 °C aufweist. Die niederschlagsreichsten Tage sind ebenfalls im Sommer vorzufinden, was ein Indikator für Kontinentalität ist. Die Gesamtniederschlagsmenge ist mit 507 mm pro Jahr recht niedrig.

Geschichte

Vor- und Frühgeschichte und Völkerwanderung

Im Jahrhundert vor der Zeitenwende siedelten sich an der unteren Weichsel und der Weichselmündung die Goten an. Vielseitige Gräberfunde in der Gegend von Marienburg zwischen Braunswalde und Willenberg gaben der Willenberg-Kultur, nach 1945 auch Wielbark-Kultur genannt, ihren Namen. Da um die spätere Wikinger-Zeit auch reger Verkehr der preußischen Handelsorte mit Birka und Haithabu usw. geschah, fand man auch eine Mischung von skandinavischen und anderen Elementen. Die Weichsel selbst war in dieser Zeit ein ungefährer Grenzfluss zwischen dem germanischen und sarmatischen Einflussgebiet. Die im 1. Jahrhundert im Weichselgebiet lebenden Ostgermanen bezeichnete Plinius als Vandili (Vandalen). Claudius Ptolemaeus zufolge lebten an der Danziger Bucht, die er Venedische Bucht nannte, aber auch die Venedi maiores, möglicherweise Veneder im weiteren Sinne. Als der Geschichtsschreiber Jordanes im 6. Jahrhundert in den Getica die Geschichte der Goten beschrieb, erwähnte er Gothiscandza (Gotische Küste). Es ist umstritten, ob die damaligen Siedlungen mit dem Standort des heutigen Danzig identisch sind. Ab etwa 200 n. Chr. wanderten die Goten nach Südosten ab. Die Willenberg-Kultur erlosch um 400 n. Chr. im Zuge der Völkerwanderung. Seit dem 10. Jahrhundert sind Slawen, die an die Küste westlich der unteren Weichsel kamen, als Pomoranen („po-morje“ am Meer) in Pommern dokumentiert.

Östlich der Weichsel dagegen lebten schon vor der Zeitenwende baltische Stämme. Tacitus nannte sie Aesti und lobte an ihnen ihren Fleiß im Ackerbau („nicht so faul wie die Germanen“) und ihr Interesse an der Bernsteingewinnung. Wulfstan, der im 10. Jahrhundert im Auftrag Alfreds des Großen von Haithabu nach Truso reiste, berichtete, dass westlich der Weichsel die Vinodi wohnten, östlich die Esthi. Der Bernstein war im Altertum im Mittelmeerraum bis nach Ägypten und darüber hinaus sehr begehrt. Schon seit vorgeschichtlicher Zeit verbanden Handelswege von der Nordsee und Ostsee, besonders die so genannte Bernsteinstraße, das Weichseldelta mit der mediterranen Welt.

Slawische Staaten

Das Küstenland Pommern (polnisch po morze = am Meer), zu dem Gydanzik gehörte, sah sich abwechselnd polnischen und dänischen Unterwerfungsversuchen ausgesetzt. 997 kam der Prager Bischof Adalbert im Geleit von Soldaten des späteren polnischen Königs Bolesław Chrobry nach Danzig und taufte nach einer eintägigen Predigt viele Heiden. In seiner Chronik erwähnt Johannes Canaparius als erster „Gyddanyzc“ zudem schon als „urbs“, Stadt. Daniel Gralath leitete den Namen von der mittelalterlichen Bezeichnung für gotische Schanze her.

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts wurden die Samboriden als Herrscherfamilie in Danzig urkundlich erwähnt. Ob sie von den Piasten als Statthalter eingesetzt worden waren, wird diskutiert. Als sich im 12. Jahrhundert der größere westliche Teil Pommerns um Cammin, Wolgast und Stettin unter dem Geschlecht der Greifen dem Heiligen Römischen Reich annäherte, nahm der auf Deutsch Pommerellen genannte, aber eher der heutigen Woiwodschaft Pomorze entsprechende, östliche Landesteil um Danzig daran nicht mehr teil.

Herzog Sobiesław I. gründete um 1185 das Kloster Oliva. Es wurde durch Zisterzienser aus dem pommerschen Kloster Kolbatz besetzt. Es diente unter anderem auch als Hauskloster und Grablege für die Herrscherfamilie.

Erste Stadt 1224–1308

Um 1224 verlieh der pommerellische Herzog Swantopolk II. (Zwantepolc de Danceke) das Lübische Recht an die deutsche Kaufmannssiedlung, die in der Gegend des heutigen Langen Marktes entstanden war. Um 1295 verlieh der polnische König Przemysław II. ihr das Magdeburger Recht.

Deutscher Orden 1308–1454

Anfang des 14. Jahrhunderts eskalierten Konflikte um Erbfolgerechte zwischen den lokalen kaschubischen Fürsten von Pommern untereinander sowie mit dem Markgrafen von Brandenburg. Dazu kam die Beteiligung des polnischen Königs, der ab 1306 eine kleine Garnison in der Hafenstadt stationierte, die sich in Dokumenten und auf den Siegeln über 100 Jahre lang als Dantzik(e) bezeichnete. Als die Brandenburger im Sommer 1308 in die Stadt einrückten, baten die „Königlichen in der Burg“ sowie die Vertreter der Stadt den Deutschen Orden um Hilfe, der Jahrzehnte zuvor Mewe (Gniew) geerbt hatte und somit seither auch links der Weichsel vertreten war. Die Deutschritter zogen als Alliierte der königlich-polnischen Truppen im August in die Burg ein und verteidigten sie im September gegen die brandenburgischen Truppen, denen von deutschen Bürgern Danzigs die Stadttore geöffnet worden waren. Es gab jedoch bald Streit um die Kostenfrage für diese Waffenhilfe, dies führte zur Übernahme von Danzig durch den Deutschen Orden.

Die weiteren Ereignisse werden, insbesondere im Rahmen der deutsch-polnischen Konflikte des 20. Jahrhunderts, konträr dargestellt. Von polnischer Seite wurde und wird behauptet, dass die Ritter sich nun plötzlich gegen die Garnison wendeten und es am 13. November zum Massaker an den wenigen Soldaten und zahllosen Zivilisten kam. Es ist von bis zu 10.000 Opfern die Rede, die sowohl ethnisch als auch politisch als Polen bezeichnet werden.

Tatsache ist, dass der Orden sich in der Stadt und der Umgebung (Pommerellen) festsetzte und dies im Vertrag von Soldin, in dem die Rechte der Brandenburger abgekauft wurden, fixiert wurde. Das Königreich Polen wehrte sich dagegen mit juristischen Mitteln und übertriebenen Darstellungen bei Papst Clemens V., gerade in jenem Zeitraum, als dieser die Tempelritter bekämpfte. Der Orden verlegte 1309 deswegen auch seinen Sitz von Venedig in die Ordensburg Marienburg.

In der traditionell nach Selbstständigkeit strebenden Stadt gab es Opposition gegen die Herrschaft der Kreuzritter, die mit Gewalt unterdrückt wurde, was wiederum von jenen gerne übersehen wurde, die eine rein innerdeutsche Einigkeit unterstreichen wollen. Hierbei stellten insbesondere die deutschen Händler der Hanse eine Konkurrenz zu Elbing dar, der nahegelegenen Hafenstadt des Ordens, die jedoch damals durch Verlandung ihren direkten Zugang durch die Frische Nehrung zur Ostsee verlor, was das plötzliche Interesse an Danzig erklären mag. Durch den Konflikt mit dem Königreich Polen war zudem nun der Handel entlang der Weichsel beeinträchtigt, so dass die Danziger aus eigenem Interesse immer auch auf ein gutes Verhältnis zu den Herrschern im Hinterland bedacht sein mussten.

Zur Ordenszeit bestand Danzig aus fünf Teilen:

- Ordensburg

- Hakelwerk (erste Stadt mit Magdeburger Recht, wahrscheinlich bis Ende 14. Jh.)

- Rechtstadt (seit 1343) – stärkste der Städte Danzigs, seit 1361 – Vollmitglied der Hanse; mit zwei zusätzlichen Teilen:

- Speicherinsel

- Alte Vorstadt

- Altstadt (seit 1370) – großteils Stadt der Handwerker

- Neustadt („Junge Stadt Danzig“, 1380–1455) – gegründet vom Orden gegen die Rechtstadt, nach dem Aufstand der Bürger der Rechtstadt von 1454 total zerstört.

Nach der Eroberung durch den Orden stieg die Zuwanderung Deutscher stark an, ausgelöst durch die wirtschaftliche Prosperität der Hansestadt. 1343 verlieh der Deutsche Orden der Stadt Kulmer Recht, 1361 wurde Danzig Vollmitglied der Hanse.

Hansestadt

Danzig entwickelte sich zu einem bedeutenden Mitglied der Hanse und nahm seit 1361 an den Hansetagen teil. Es blieb bis zum letzten Hansetag im Jahr 1669 Teil der Hanse, die jedoch ab Ende des 15. Jahrhunderts immer unbedeutender wurde. Zusammen mit Elbing und Thorn war Danzig die führende preußische Hansestadt.

Freie Stadtrepublik unter polnischer Oberhoheit 1454–1793

Der weitere Verlauf der Geschichte der Stadt wird im Artikel über Pommerellen im Detail ausgeführt. Aus Unzufriedenheit über die Politik des Ordens nach der Schlacht bei Tannenberg 1410 stellte sich der Preußische Bund 1454 unter den Schutz der polnischen Krone, was den Dreizehnjährigen Krieg auslöste, in dem die Städte gegen die Burgen des Ordens kämpften bzw. diese wie in Thorn schleiften. Der polnische König hatte zunächst Schwierigkeiten, ein Heer des polnischen Adelsaufgebots für den Krieg zusammenzubekommen, das in der Schlacht bei Konitz durch ein Söldnerheer des Deutschen Ordens geschlagen wurde. Der Fortgang des Krieges zwang jedoch den Orden wirtschaftlich in die Knie.

Im Zweiten Frieden von Thorn verblieb 1466 dem Deutschen Orden das spätere Ostpreußen, jedoch ohne die Marienburg, Elbing und das Ermland. Die westlichen Teile des „Deutschordensstaates in Preußen“ mit dem ehemaligen Herzogtum Pommerellen, Danzig, dem Kulmer- und Ermland und Thorn wurden dem König von Polen als Königliches Preußen unterstellt, wobei die Stadtrepubliken Danzig, Thorn und Elbing eine weitgehende politische, wirtschaftliche und kulturelle Autonomie erhielten, die ihnen teilweise schon während des Krieges garantiert worden war. Dazu gehörte das sogenannte Große Privileg, das König Kasimir IV. 1457 der Stadt Danzig verliehen hatte.

Danzig gelangte zur Vorrangstellung als Haupthafen von Polen-Litauen, dem die Hansestadt ab 1454 aus eigenem Willen politisch angehörte und für das es bis zu 80 Prozent des Außenhandels abwickelte. Ihre Glanzzeit begann im Jahre 1453 mit dem Fall Konstantinopels an die osmanischen Türken. Er führte zur Sperrung des Bosporus und brachte einen Bedeutungsverlust der Schwarzmeerhäfen. Getreide aus den südöstlichen Kornkammern Europas wurde nun noch mehr als zuvor weichselabwärts transportiert und musste qua Stapelprivileg (ius emporium) vor dem Export nach Skandinavien, England und die Niederlande durch die Danziger Speicher. Mit einem maximalen Umschlag von 116.000 Last (über 230.000 Tonnen) im Jahre 1618 wurde die Stadt zum wichtigsten europäischen Umschlagsplatz für Brotgetreide. Sie blühte dabei so mächtig auf, dass sie den Polenkönig Stephan Batory (reg. 1576–1586), der ihre Privilegien einschränken wollte, in einem wechselvollen Krieg (April bis Dezember 1577) zur Einhaltung des status quo zwingen konnte. Zwischen 1626 und 1629 wurde selbst Nordeuropas gefürchtetster Herrscher, Gustav II. Adolf von Schweden (reg. 1611–1632), nicht minder erfolgreich abgewehrt.

Im Jahr 1470 wurde die Peter von Danzig, ein ursprünglich französisches Schiff, als erster großer Kraweel der Hanse für Kriegszwecke ausgerüstet.

Im November 1520 wurde die Stadt von einem Ordensheer unter Graf Wilhelm von Eisenberg und Wolf von Schönberg angegriffen. Nach erfolglosen Unterhandlungen wurde die Stadt belagert und beschossen. Der König von Polen schickte am 9. November 1000 Reiter und 500 Mann Fußvolk als Verstärkung in die Stadt, woraufhin die Belagerung abgebrochen wurde.

Ab 1522 begann in Danzig die Reformation mit dem evangelischen Prediger Jacob Hegge. Ab etwa 1534 siedelten sich in und um Danzig auch die aus den Niederlanden und Friesland geflüchteten radikal-reformatorischen Mennoniten an und seit 1581 auch die radikal-reformatorischen Antitrinitarier (vgl. Unitarier, Polnische Brüder, Sozinianer), die jedoch innerhalb der Stadt keine offene Gemeinde bilden konnten. Stattdessen gab es in den Umlandgemeinden Buskow und Straszin deutschsprachige unitarische Gemeinden, die auch von Danzigern frequentiert wurden.

Die Union von Lublin von 1569 gefährdete die Autonomie auch von Danzig. In zahlreichen Konflikten behauptete Danzig weiterhin Eigenständigkeit. So wurde im Danziger Krieg 1577 dem neuen König Stefan Bathory die Huldigung verweigert, solange dieser nicht die Privilegien erneuerte. Nach erfolglosen Belagerungen von Danzig willigte der König ein.

1612 kam es zum Streit zwischen Lutheranern und Reformierten um den Bau eines Hochaltars in der Kirche zu Sankt Johann, den die Reformierten, allen voran Pfarrer Jakob Adam, ablehnten.

1615 führte der Stadtsekretär Reinhold Kleinfeld in einem Streit der Stadt Elbing mit dem ermländischen Bischof – dem Initiator der Gegenreformation in Polen – zusammen mit dem Bürgermeister und dem Ratsverwandten die Delegation Danzigs an. Hauptstreitpunkt war die Forderung des Bischofs an die Evangelischen nach Herausgabe einer Kirche. Im letzten Moment wurde 1616 ein Krieg abgewendet.

Um 1650 war die Stadtrepublik Danzig mit ca. 77.000 Menschen (Schätzungen reichen bis zu 100.000 Einwohner für die Danziger Agglomeration) – vor Wien, Augsburg, Köln und Hamburg – die volkreichste Stadt mit einer deutschen Einwohnerschaft. So ist es kein Zufall, dass St. Marien – eine der dreizehn gotischen Kirchen Danzigs – im 15. Jahrhundert zur weltweit größten Hallenkathedrale aus Backstein ausgebaut wurde (105,5 m lang und im Querschiff 60 m breit).

1701 wurde in Danzig und Königsberg mit den Arbeiten am Bernsteinzimmer begonnen.

Königreich Preußen 1793–1807

Im Rahmen der Zweiten Polnischen Teilung kam Danzig 1793 zum Königreich Preußen. Damit verlor die Stadt innerhalb der absoluten Monarchie der Hohenzollern ihren besonderen Autonomiestatus und ihre städtische Freiheit.

Napoleonische Freie Stadtrepublik 1807–1813

Im Preußisch-Französischen Krieg kapitulierte Danzig am 25. Mai 1807 nach dreimonatiger Belagerung. Infolge des Friedens von Tilsit hatte die Stadt formal den Status einer „freien Stadt“, wurde aber von einem französischen Gouverneur regiert und musste 20 Millionen Francs Kriegssteuer aufbringen. Im November 1813 ergaben sich französische und polnische Truppen nach elfmonatiger Belagerung einem russisch-preußischen Heer, und Danzig kam durch den Wiener Kongress 1815 wieder an das Königreich Preußen.

Rückkehr zu Preußen 1815–1919

Danzig wurde Hauptstadt der zwischen 1816 und 1823 sowie 1878 und 1919 bestehenden Provinz Westpreußen. Im Rahmen der Kreisreform im Regierungsbezirk Danzig am 1. Juli 1818 wurde der Stadtkreis Danzig eingerichtet, der neben der Stadt Danzig zunächst auch eine Reihe von umliegenden ländlichen Orten umfasste. Im Mai 1828 wurden die umliegenden ländlichen Orte aus dem Stadtkreis in den Landkreis Danzig umgegliedert. Der Stadtkreis umfasste seitdem nur noch die eigentliche Stadt Danzig.

1831 führte die preußische Verwaltung erstmals eine Erhebung über die Muttersprache der Einwohner des Regierungsbezirks Danzig durch. Laut der Erhebung waren im Regierungsbezirk Danzig, der die Stadt Danzig und das Umland umfasste, 24 Prozent der Bewohner polnisch- bzw. kaschubisch- und 76 Prozent deutschsprachig.

Während der Märzrevolution 1848 beteiligte sich Danzig an den Wahlen zur Frankfurter Nationalversammlung. 1848 waren im Danziger Hafen 104 Handelsschiffe beheimatet.

1852 erhielt Danzig im Zuge des Eisenbahnbaus Anschluss an die seit 1842 im Aufbau befindliche preußische Ostbahn Berlin–Königsberg. Der erste direkte Eisenbahnanschluss eröffnete via Berlin den Zugang zum mitteleuropäischen Eisenbahnnetz.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte Danzig einen wirtschaftlichen Aufschwung und wurde wie auch das nahegelegene Elbing zu einem Zentrum des modernen Schiffbaues (Schichau-Werke) und der Industrialisierung in Westpreußen. Begleitet wurde die Industrialisierung durch einen beschleunigten Bevölkerungsanstieg.

Danzig blieb Festung. Zur Garnison, die sich auf Danzig, Langfuhr und Neufahrwasser mit dem Fort Weichselmünde verteilte, gehörten im Jahr 1909 das Grenadier-Regiment Nr. 5, das Infanterie-Regiment Nr. 128, die Leib-Husaren-Brigade mit den zwei Regimentern Nr. 1. und Nr. 2., das Feldartillerie-Regiment Nr. 36 und das 1. Bataillon des Fußartillerie-Regiments Nr. 17. Seit 1890 war Danzig Sitz des Generalkommandos des XVII. Armee-Korps.

Bis 1895 wurden lediglich die die Entwicklung der Stadt beschränkenden Stadtwälle entfernt und durch Straßen ersetzt, während der von Wasser umflossene Kranz aus 20 Bastionen weiterhin bestand.

Freie Stadt Danzig 1920–1939

Aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags 1919 wurde Danzig mit seinen umliegenden Gebieten vom Deutschen Reich getrennt und bei zeitgleicher Einrichtung des polnischen Zugangs zur Ostsee (Polnischer Korridor) am 15. November 1920 zu einem unabhängigen Staat, der Freien Stadt Danzig, erklärt. Dieser Staat stand unter Aufsicht des Völkerbundes; polnische und britische Truppen gewährleisteten den neuen Status der Stadt. Da diese Entscheidung ohne Volksabstimmung erfolgte, sahen das Deutsche Reich und viele mehrheitlich deutsche Bewohner der Stadt das vom US-Präsidenten Wilson in seinem 14-Punkte-Programm entwickelte Selbstbestimmungsrecht der Völker verletzt.

Am 6. Dezember 1920 konstituierte sich der erste Danziger Volkstag, der aus freien Wahlen hervorgegangen war. Er bestand aus 120 Abgeordneten. Oberbürgermeister Heinrich Sahm wurde zum Präsidenten des Senats der Freien Stadt Danzig gewählt. Die Parteien stellten die folgenden Abgeordneten:

- Deutschnationale Volkspartei: 34

- Freie Wirtschaftliche Vereinigung: 12

- Deutsche Demokratische Partei: 10

- Zentrumspartei: 17

- Sozialdemokratische Partei der Freien Stadt Danzig: 19

- Unabhängige Sozialdemokraten: 21

- Polnische Partei: 7.

Bei der Volkszählung vom 1. November 1923 gaben 95 Prozent der Bürger Deutsch und drei Prozent Polnisch bzw. Kaschubisch als Muttersprache an.

- Ergebnis des Zensus vom 1. November 1923

Die Freie Stadt Danzig bestand damals aus den Städten Danzig und Zoppot sowie den kleinen Städten Tiegenhof, Praust, Neuteich, Oliva und Ohra, wobei Neuteich und Tiegenhof im Danziger Werder bzw. im Kreis Großes Werder lagen. Die polnische Minderheit besaß eigene Schulen und ein Vereinswesen, wurde aber von der deutschen Bevölkerung öfters mit Missgunst betrachtet und diskriminiert; außerdem lebten in Danzig vor 1939 Kaschuben und Russen. Unter den Einwohnern fanden sich auch zahlreiche Juden, die nach 1939 enteignet und deportiert wurden.

Danzig hatte in der Zwischenkriegszeit nach einem anfänglichen Wirtschaftsaufschwung erhebliche wirtschaftliche Probleme, bedingt durch die Zollgrenzen zum Deutschen Reich, die globale Wirtschaftskrise und eine wenig entwickelte Industrie.

Der Hafen und der Zoll sowie die internationalen Eisenbahnverbindungen – jedoch nicht die Straßenbahn und Kleinbahnen im Freistaatgebiet – wurden unter polnische Verwaltung gestellt. Die Republik Polen legte im Danziger Hafen (Westerplatte) ein Munitionslager an und stationierte dort ihr Militär. Des Weiteren war es dem polnischen Staat zwecks Verbindung des Hafengebiets mit Polen erlaubt, eine Post- und Telegrafenverwaltung, das so genannte „polnische Postamt“, im Hafengebiet einzurichten.

Die problematischen Verhältnisse, die Anlass für viele – unbeachtet gebliebene – Beschwerden der Freien Stadt Danzig an den Völkerbund waren, schufen unter der Bevölkerung Ressentiments gegen Polen. Diese Stimmung wurde verstärkt durch die Zuwanderer aus den ehemals deutschen Gebieten um Posen, die unter Diskriminierungen zu leiden hatten, wie sie dort nach dem Ende des Ersten Weltkriegs von offizieller polnischer Seite wenn nicht gefördert, so doch wohlwollend geduldet wurden.

Mitte 1933 kamen auch in Danzig die Nationalsozialisten (NSDAP) an die Macht, die sich aber wegen der internationalen Kontrolle des Gebietes bis 1936/37 mit Oppositionsparteien abfinden mussten, die bei den Volkstagswahlen von 1935 (trotz massiver Wahlbeeinflussungen und -fälschungen) eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Nationalsozialisten klar verhindern konnten. Während Hermann Rauschning 1933/34 als Senatspräsident eine Annäherung zu Polen versuchte, blieb sein Nachfolger Arthur Greiser dazu auf Distanz und führte die Freie Stadt Danzig in zunehmende (auch finanzielle) Abhängigkeit zum Deutschen Reich. Im Sommer 1939 nahmen die Spannungen zwischen Polen und Danzig abermals zu, nachdem Polen die militärische Besatzung auf der Westerplatte von ursprünglich durch den Völkerbund erlaubten 88 Soldaten auf 240 verstärkte, sowie die Anzahl der Zollbeamten von 6 auf 110 erhöhte. Die polnischen Zollbeamten verschärften die Kontrollen im Grenzverkehr stark und maßten sich nun Befehlsgewalt über die deutschen Zollbeamten an; daraufhin arbeiteten die deutschen Zollbeamten mit ihnen nicht mehr zusammen. Es kam zum Zollinspektorenstreit, in dessen Verlauf ein Ultimatum durch den polnischen Generalkommissar Marian Chodiaki zur Kooperationsaufforderung gestellt wurde, „ansonsten werde die polnische Regierung unverzüglich Vergeltung gegen die Freie Stadt anwenden“. Die polnischen Zollbeamten wurden nun bewaffnet. Tatsächlich drängte Hitler den Senatspräsidenten, für Entspannung zu sorgen und „die Angelegenheit nicht noch mehr zu vergiften“, zumal Frankreich und Großbritannien Polen den Beistand in jedem von Deutschland ausgelösten Krieg zusicherten.

Ende August 1939 erklärte sich der Gauleiter Albert Forster selbst zum Staatsoberhaupt und verfügte am 1. September 1939 völkerrechtswidrig, nachdem reichsdeutsche Streitkräfte das polnische Munitionsdepot auf der Westerplatte angegriffen hatten, den Anschluss Danzigs an das Deutsche Reich. Der deutsche Angriff auf die Westerplatte wird heute als Beginn des Zweiten Weltkrieges in Europa gesehen.

Zweiter Weltkrieg: Reichsgau Danzig-Westpreußen 1939–1945

Während des Zweiten Weltkriegs wurden insbesondere die Juden, die bereits seit 1933 systematisch verfolgt und entrechtet worden waren, aber auch die polnische Minderheit in Danzig in Konzentrationslager, u. a. in das naheliegende KZ Stutthof deportiert und größtenteils ermordet. Der Eintrag als Deutscher in die sogenannte Deutsche Volksliste war für Polen eine Möglichkeit, der Verfolgung durch Nationalitätswechsel zu entgehen.

Seit Kriegsbeginn wurden in Danzig verschiedene Außenlager des KZ Stutthof eingerichtet. Auf dem heutigen Stadtgebiet befanden sich:

- Außenarbeitslager Danziger Werft

- Außenarbeitslager Schichau-Werft Danzig

- Außenarbeitslager Marine-Bauleitung Danzig-Holm

- Außenstelle Westerplatte

- Außenstelle Matzkau

- Außenkommando Betonfabrik Danzig

- Außenkommando Ziegelei Zigankenberg

Im Ortsteil Matzkau (heute Maćkowy) befand sich nach Kriegsbeginn ein Strafvollzugslager der SS und Polizei. 1941 befand sich in Danzig-Langfuhr die Flugzeugführerschule A/B 6. Die Flugzeugführerschule war bis Ende 1941 in der Pestalozzi-Schule untergebracht. 1942 wurde die Fliegerschule in Flugzeugführerschule A/B 52 umbenannt und war in der Bölcke-Kaserne am Heeresanger untergebracht.

Am 11. Juli 1942 kam es zum schwersten Luftangriff auf Danzig. Den britischen Bombern fielen etwa neunzig Menschen zum Opfer.

Siehe auch: Luftangriffe auf Danzig

Ende März 1945 wurde Danzig von der Roten Armee und polnischen Militäreinheiten im Zuge der Schlacht um Ostpommern eingeschlossen und erobert. Durch die Kampfhandlungen wurden große Teile der Innenstadt (bestehend aus Rechtstadt, Altstadt, Vorstadt und Niederstadt) zerstört. Während und nach dem Einmarsch wurden die noch erhaltenen Häuser der Innenstadt von den sowjetischen Soldaten geplündert und in Brand gesteckt. Insgesamt wurde ein sehr hoher Anteil der Bebauung zerstört. In der Danziger Rechtstadt und der gesamten historischen Innenstadt betrugen die Bausubstanzverluste etwa 90 %, eine tragische Bilanz, die der Warschauer Altstadt gleichkommt.

Nachkriegszeit 1945–1990

Bereits in den ersten Nachkriegsmonaten wurden die meisten in Danzig verbliebenen Deutschen von den polnischen Behörden vertrieben. Zurück blieb eine Minderheit von etwa fünf Prozent der ursprünglichen Stadtbevölkerung mit zumeist auch polnischen Vorfahren.

Aufgrund des Bierut-Dekretes wurde das Eigentum von Personen deutscher Nationalität und Herkunft enteignet. Straftaten, die gegen die deutsche Zivilbevölkerung begangen wurden, wurden juristisch nur bedingt verfolgt. Erst nach der politischen Wende in Polen wurde damit begonnen, diese Geschehnisse aufzuarbeiten.

Die Danziger Rechtstadt sowie zahlreiche Baudenkmäler der Altstadt wurden in Anlehnung an frühneuzeitliche Vorbilder rekonstruiert.

Zugleich wurden vor allem in den 1960er Jahren in den Vorstädten wie Przymorze Trabantensiedlungen errichtet. Charakteristisch sind hier die sogenannten Wellenhäuser (Falowiec) – Wohnblöcke von teilweise mehreren hundert Metern Länge in Plattenbauweise, die mäandrieren und so eine Assoziation zum nahe gelegenen Meer hervorrufen sollen.

Mit Streiks in den Danziger Werften begannen sowohl der Aufstand vom Dezember 1970 in Polen als auch die August-Streiks 1980 in Polen. Aus einem lokalen Streikkomitee der Lenin-Werft (Stocznia Gdańska im. Lenina) unter Führung von Lech Wałęsa entwickelte sich die landesweite Gewerkschaftsbewegung Solidarność, deren Wirken schließlich zum Zusammenbruch der Volksrepublik Polen und zur Errichtung der Dritten Polnischen Republik führte.

Gegenwart

Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges veränderte sich die Lage der nationalen Minderheiten in der Republik Polen, auch die der deutschen Minderheit. In Danzig wurde am 15. März 1990 der Bund der Deutschen Minderheit gegründet, der im Jahr 2012 etwa 5000 Mitglieder zählte.

Demographie

Die Einwohnerzahl der heutigen Stadt ist weitgehend konstant. Nachdem sie vom Jahr 2000 mit knapp 463.000 Einwohnern auf gut 455.000 im Jahr 2008 leicht gesunken war, stieg sie seitdem wieder an; 2016 erreichte sie knapp 464.000 Einwohner.

Konfessionen

Entwicklung zwischen 1815 und dem Ersten Weltkrieg (nur Stadt, zum Umland siehe Landkreis Danzig):

Politik

Wappen

Das Großwappen der Stadt Danzig besteht aus einem von zwei goldenen Löwen flankierten, gotischen Schild. Das rote Wappenschild enthält oben eine offene goldene Krone und darunter zwei gleicharmige, silberne (weiße) Kreuze. Zu Füßen des Schildes und der Schildhalter zeigt es in einer goldenen Schleife die schwarz geschriebene Devise: nec temere nec timide – weder unbesonnen noch furchtsam.

Städtepartnerschaften

Städtepartnerschaften bestehen mit folgenden Städten:

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit besteht mit folgenden Städten:

(Stand: Januar 2016)

Neue Hanse

Die Stadt Danzig ist Mitglied des Städtebundes der Neuen Hanse und war im Jahre 1997 Ausrichter des 17. Hansetags der Neuzeit.

Sehenswürdigkeiten

Weltliche Bauwerke

- Krantor

- Grünes Tor

- Rechtstädtisches Rathaus

- Großes Zeughaus

- Artushof

- Hof der St.-Georg-Schützenbruderschaft

- Zum Lachs

- Große Mühle

- Altstädtisches Rathaus

- Langgasser Tor

- Hohes Tor

- Stockturm

- Lwi Dwór

- Festung Weichselmünde

- Ankerschmiedeturm

- Niedertor (Danzig)

Kirchen

- Marienkirche – Hallenkirche (Bazylika Mariacka)

- Dom zu Oliva (Katedra Oliwska), Grabstätte von Anton Möller, „Der Maler von Danzig“

- Bartholomäuskirche (Kościół św. Bartłomieja)

- Brigittenkirche – Basilika (Bazylika św. Brygidy)

- Johanneskirche (Kościół św. Jana)

- Josephskirche (Kościół św. Józefa)

- Königliche Kapelle (Kaplica Królewska)

- Katharinenkirche (Kościół św. Katarzyny)

- Nikolaikirche (Kościół św. Mikołaja)

- Peter und Paul-Kirche (Kościół św. Piotra i Pawła)

- Trinitatis-Kirche (Kościół św. Trójcy)

Weitere Sakralbauten

- Danziger Moschee

- Neue Synagoge in Langfuhr (Wrzeszcz)

Plätze, Straßen

- Frauengasse

- Langer Markt

- Langgasse

- Lange Brücke

Museen

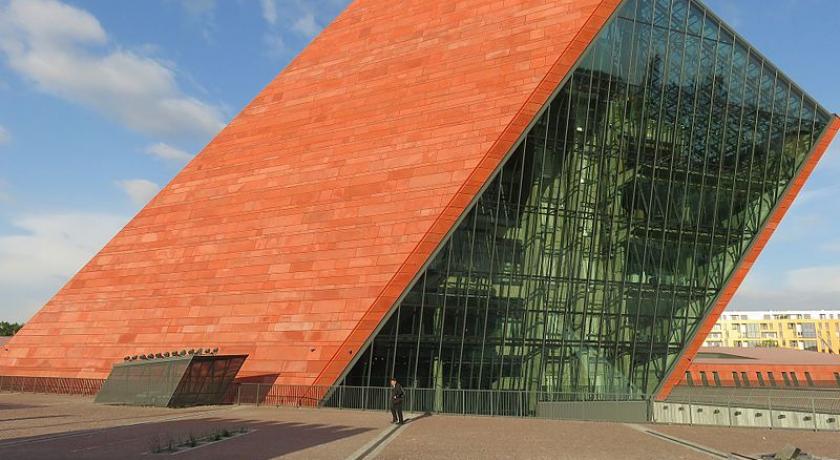

- Europäisches Zentrum der Solidarność (Europejskie Centrum Solidarności)

- Museum des Zweiten Weltkriegs (Muzeum II Wojny Światowej) / Westerplatte-Museum (Muzeum Westerplatte i Wojny 1939)

- Nationalmuseum (Muzeum Narodowe w Gdańsku)

- Historisches Museum (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)

- Bernsteinmuseum im Stockturm (Muzeum Bursztynu)

- Archäologisches Museum (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)

- Nationales Maritimes Museum (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) mit dem

- Museumsschiff Sołdek.

Musik

- Baltische Philharmonie (Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina)

- Baltische Oper (Opera Bałtycka)

Theater

- Theater am Kohlenmarkt (Teatr Wybrzeże)

- Shakespeare-Theater (Gdański Teatr Szekspirowski)

Denkmale und Brunnen

- Westerplatte-Denkmal, Ehrengräber und eine ständige Ausstellung auf der Westerplatte

- Denkmal für die gefallenen Werftarbeiter von 1970 vor dem Solidarność-Zentrum

- Neptunbrunnen

- zwei Heweliuszdenkmale und der

- Heweliuszbrunnen in der Altstadt

- Denkmal für Günter Grass und den Blechtrommler Oskar in Langfuhr (Wrzeszcz, plac generala Jozefa Wybickiego)

- Friedhof der nichtexistierenden Friedhöfe.

Parks und Strände

- Festungsgelände an der Mottlau, 12 ha

- Eco Hewelianum auf dem Festungsgelände des Hagelsbergs

- Ronald Reagan Park zwischen Brösen und Glettkau, 200 ha

- Park Kuźniczki in Langfuhr (Wrzeszcz)

- Park Oruński (ehemals Hoene-Park) im Bezirk Ohra

- Olivaer Park (Park Oliwski), 11 ha; mit dem

- Botanischen Garten Oliva (Ogród Botaniczny w Oliwie)

- Zoologischer Garten (Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża) im Bezirk Oliwa, 136 ha, gegründet 1954

- Landschaftspark Dreistadt (TPK), 20.000 ha

Die Großstadt Danzig hat fünf eigene Strände, die mit dem ÖPNV zu erreichen sind. Die beiden ersten haben bewachte Badeanstalten.

- Brösen (Brzeźno)

- Seebrücke (Molo), 130 m lang

- Heubude (Stogi) (mit FKK-Strand)

- Glettkau (Jelitkowo)

- Bohnsack (Sobieszewo)

- Wordel (Sobieszewo-Orle)

Naturschutzgebiete und Naturdenkmale

- 7 Naturschutzgebiete im Bereich des Landschaftsparks TPK

- Naturschutzgebiete auf der Bohnsacker Insel

- Vogelschutzgebiet Ptasi Raj

- 144 Naturdenkmäler:

- 88 Bäume und Baumgruppen

- 2 Bäume an Findlingen

- 52 Findlinge und Gesteinsgruppen

- 2 Oberflächenobjekte

Regelmäßige Veranstaltungen (Auswahl)

Im August findet der mehrwöchige Dominikanermarkt statt, zu dem auch zahlreiche Auswärtige anreisen. Entstanden ist er durch ein Ablassprivileg zum Fest des Heiligen Dominikus (8. August).

Kulinarische Spezialitäten (Auswahl)

- Danziger Goldwasser

- Danziger Machandel, ein Wacholderschnaps.

Sport

Fußball

Danzig war einer von vier polnischen Austragungsorten der Fußball-Europameisterschaft 2012. Drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale des Turniers fanden in der neu erbauten PGE Arena Gdańsk statt. Lechia Gdańsk spielt seit 2008 in der Ekstraklasa, der höchsten polnischen Fußballliga.

Hand- und Volleyball

Die Ergo Arena ist eine Multifunktionshalle auf der Stadtgrenze nach Sopot. Sie wurde 2010 eröffnet und war Austragungsort der Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2013, der Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 2014 und der 15. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2014. 2016 fanden hier sechs Vorrundenbegegnungen 12. Handball-Europameisterschaft der Männer statt.

Eishockey

Die Danziger Eishockeymannschaft Stoczniowiec Gdańsk spielt aktuell in der zweitklassigen I liga. Ihre Heimstätte ist das aus dem Jahr 1972 stammende Eisstadion „Olivia“ mit ca. 5000 Zuschauerplätzen. Es war Austragungsort der Eishockey-Weltmeisterschaft (Div. I, Gr. B) 2004 sowie der Basketball-Europameisterschaft 2009.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Danzig wurde 2013 über die Autobahn A1 mit Mittel- und Südpolen sowie der Slowakei und Tschechien verbunden.

Die Stadt ist mit der Eisenbahn direkt von den wichtigsten polnischen Städten zu erreichen, von und nach Warschau mit der Bahnstrecke Warszawa–Gdańsk, Richtung Stettin führt die Bahnstrecke Gdańsk–Stargard. Seit dem 6. Juni 2012 wird mit dem EuroCity 55 auch wieder eine durchgehende Verbindung von und nach Berlin angeboten. Alle Fernzüge halten auch an den Stadtteilbahnhöfen Wrzeszcz und Oliwa.

Es gibt eine S-Bahn (SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście), die Danzig mit Sopot (Zoppot), Gdynia (Gdingen) und Wejherowo (Neustadt in Westpreußen) verbindet. Von Wrzeszcz verbindet die S-Bahn PKM die Stadt mit dem Flughafen.

2015 wurde die Bahnstrecke Gdańsk Wrzeszcz–Gdańsk Osowa eröffnet.

Der innerstädtische Verkehr wird durch die SKM, die Straßenbahn Danzig und ein dichtes Busliniennetz bewältigt.

Seit dem Beitritt Polens zur EU wächst der Danziger Flughafen stark. Er ist der drittgrößte Flughafen Polens (nach Warschau und Krakau; Stand 2014). Im Jahr 2010 wurden über 2,23 Mio. Passagiere abgefertigt. Angeflogen wird er von über 40 nationalen und internationalen Fluggesellschaften, unter anderem von der Lufthansa (aus Frankfurt und München) oder den Billigfluggesellschaften Ryanair und Wizzair.

Der Hafen von Danzig ist derzeit der größte polnische Hafen. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 26,9 Mio. t umgeschlagen. Ferner ist die Stadt über eine Fährverbindung von Schweden (Nynäshamn) zu erreichen.

Von kleineren innerstädtischen Anlegern an der Mottlau verkehren Ausflugsschiffe regelmäßig hauptsächlich auf den touristischen Routen Richtung Westerplatte, Sopot und Gdynia (Linien F1 und F2). Seit Juni 2012 verbinden auf der Mottlau zusätzlich zwei neue touristische bzw. innerstädtische Linienfährverbindungen regelmäßig vom Anfang Juni bis Anfang September die Innenstadt vom Anleger Poggenpfuhl (Żabi Kruk) mit der Westerplatte (Linie F5) sowie den Fischmarkt (Targ Rybny) mit der Weichselmündung (Narodowe Centrum Żeglarstwa) (Linie F6).

Danzig ist an einige offizielle internationale Radfernwege angeschlossen, so z. B. an den Ostseeküsten-Radweg, der einmal die Ostsee umrundet, und an den Iron Curtain Trail, der entlang des ehemaligen „Eisernen Vorhangs“ von Norwegen bis zum Schwarzen Meer verläuft.

Ansässige Unternehmen (Auswahl)

Danzig ist seit der Hansezeit als Handelsstadt bekannt vor allem wegen der günstigen Lage an der Ostsee. Der Hafen spielt immer noch eine große Rolle für die polnische Wirtschaft mit 23,3 Mio. t Frachtumschlag (2004). Die wichtigsten Industrien der Stadt sind der Schiffbau (z. B. die Werft Danzig – Stocznia Gdańsk, die Reparatur- und Offshore-Servicewerft Remontowa SA, die Northern Shipyard SA), die petrochemische und chemische Industrie (z. B. die Grupa LOTOS SA) sowie neuerdings Hochtechnologien wie Elektronik (z. B. Intel oder WS OY (Young Digital Poland)), Telekommunikation und Informationstechnologie (z. B. Wirtualna Polska, Lido Technologies). Auch die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittelindustrie (z. B. PepsiCo (USA), Dr. Oetker (Deutschland), Fazer OY (Finnland) und Baltic Malt/Malteurop (Frankreich)) und der Kosmetiksektor gewinnen an Bedeutung.

Tourismus

Danzig ist der Startpunkt des Radwegs EuroVelo 9 (Ostsee-Adria-Route oder Bernstein-Route, polnisch Szlak bursztynowy), der von Danzig durch Polen, Tschechien, Österreich und Slowenien nach Pula in Kroatien führt. Die rund um die Ostsee angelegte EuroVelo 10 (Ostsee-Radweg oder Hanse-Route, polnisch Obwód Hanzeatycki) führt ebenfalls durch Danzig.

Der Tourismus ist eine wichtige Einkommensquelle mit etwa 1,5 Mio. Touristen jährlich.

Bildung

In Danzig gibt es u. a. zehn Hochschulen mit rund 60.000 Studenten und jährlich ca. 10.000 Absolventen (Stand: 2001). Das sind

- Universität Danzig (Uniwersytet Gdański) (33.000 Studenten)

- Technische Universität Danzig (Politechnika Gdańska) (18.000 Studenten)

- Danziger Medizinische Universität (Gdański Uniwersytet Medyczny)

- Sporthochschule Danzig (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego)

- Musikakademie Danzig (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki)

- Kunstakademie Danzig (Akademia Sztuk Pięknych)

- Ateneum – Szkoła Wyższa

- Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

- Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

- Wyższa Szkoła Bankowa

- Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

- Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

- Wyższa Szkoła Zarządzania sowie

- Polnische Akademie der Wissenschaften, Danzig regionale Abteilung (Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku).

Persönlichkeiten

In der Liste von Persönlichkeiten der Stadt Danzig sind die in der Stadt geborenen Persönlichkeiten aufgeführt sowie solche, die ihren Wirkungskreis in Danzig hatten. Die von der Stadt zu Ehrenbürgern ernannten Persönlichkeiten sind in der Liste der Ehrenbürger von Danzig zu finden.

Zu den bekanntesten Persönlichkeiten von Danzig gehören Abraham van den Blocke, Simon von Bahr, Izaak van den Blocke, Ludwig August Clericus, Daniel Gabriel Fahrenheit, Andreas Schlüter, Arthur Schopenhauer, Johannes Hevelius, Daniel Nikolaus Chodowiecki, Holger Czukay, Hugo Conwentz, Richard Faltin, Günter Grass, Klaus Kinski, Anton Möller (der „Maler von Danzig“), Horst Ehmke, Rupert Neudeck, Paweł Huelle, Lech Wałęsa, Dariusz Michalczewski, Tomasz Wałdoch, Andrzej Grubba, Donald Tusk und Jakob Friedrich von Rüchel-Kleist.

Erinnerungskultur und Rezeption

Die frühen Erzählungen des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass, der 1927 in Langfuhr geboren wurde, spielen in der Stadt. Im Roman Die Blechtrommel fasste er die Geschichte Danzigs so zusammen: „Zuerst kamen die Rugier, dann kamen die Goten und Gepiden, sodann die Kaschuben, von denen Oskar in direkter Linie abstammt. Bald darauf schickten die Polen den Adalbert von Prag. Der kam mit dem Kreuz und wurde von Kaschuben oder Pruzzen mit der Axt erschlagen. […] Das geschah in einem Fischerdorf und das Dorf hieß Gyddanyzc. Aus Gydannyzc machte man Danczik, aus Danczik wurde Dantzig, das sich später Danzig schrieb, und heute heißt Danzig Gdańsk.“ Sabrina Janeschs Roman Ambra (2012) um eine Deutschpolin in Danzig knüpft an Grass’ literarische Tradition an.

Die Erinnerungskultur wird durch Museen geprägt. Deren Zerrissenheit zeigt sich unter anderem in den unterschiedlichen Konzepten für das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg, der von Danzig ausging. Das wird durch die beiden von unterschiedlichen politischen Strömungen und Geschichtskonzeptionen getragenen Museen, das Muzeum II Wojny Światowej und das Westerplatte-Museum.

In Lübeck findet sich das Museum Haus Hansestadt Danzig.

Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Danzig

Address

Gdansk

Poland

Lat: 54.352024078 - Lng: 18.646638870