Description

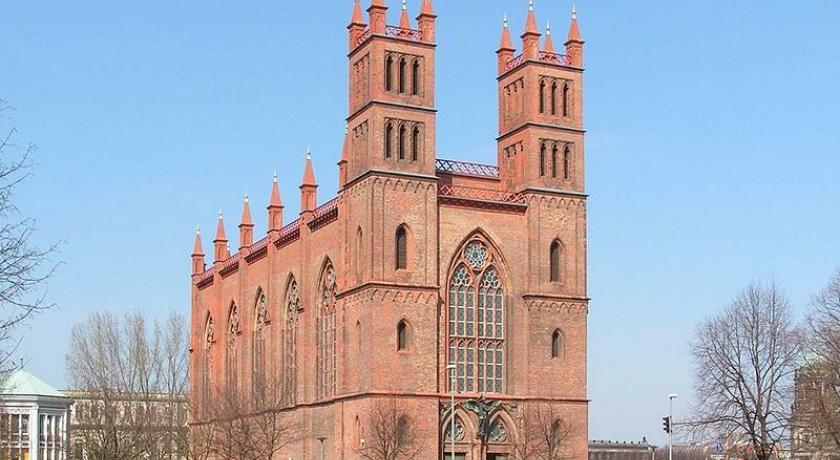

Die Friedrichswerdersche Kirche steht am Werderschen Markt des Friedrichswerders im Berliner Ortsteil Mitte des gleichnamigen Bezirks. Sie wurde zwischen 1824 und 1831 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut – Bauleiter war Ludwig Ferdinand Hesse – und war die erste neugotische Kirche der Stadt. Der jetzige Bau war bis 1872 eine preußisch-unierte und französisch-reformierte Simultankirche (daher auch Temple du Werder auf Französisch). Danach erwarben die Unierten den Anteil der Reformierten, die schon seit 1835 in der Kirche keine eigenen Gottesdienste mehr abhielten.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche stark beschädigt und erst in den 1980er Jahren wieder aufgebaut. Die Friedrichswerdersche Kirche gehört seit den späten 1990er Jahren zur Berliner Nationalgalerie und diente als Museum über das Wirken Schinkels und für Skulpturen des 19. Jahrhunderts.

Im Jahr 2012 wurde die Kirche als Museum geschlossen und die Skulpturen wurden ins Depot gebracht. Grund: Durch das Ausheben tiefer Baugruben in der Nachbarschaft ist das restaurierte Kirchengebäude einsturzgefährdet.

Östlich der Kirche liegt der Schinkelplatz, die Südseite schließt sich an die Französische Straße an.

Vorgeschichte

Auf einer Insel am linken Spreearm, genannt „der Werder“, begann um 1658 die erste barocke Stadterweiterung Berlins. Zu Ehren des Großen Kurfürsten erhielt das Gebiet im Jahre 1660 den Namen Friedrichswerder. Nachdem dieses Gebiet zur dritten selbstständigen Gemeinde neben Berlin und Cölln erhoben wurde, sowie der 1673 begonnene Rathausbau 1678 vollendet war, wurde die Notwendigkeit einer eigenen Kirche für diese Gemeinde erkannt. Außerdem bestand hier seit dem Jahre 1685 eine französisch-reformierte Gemeinde, deren Mitglieder hauptsächlich im Friedrichswerder lebten und die ebenfalls ein Gotteshaus benötigten.

Im Jahr 1699 wurde den deutschen Gemeinden der Lutheraner und der Calvinisten (Reformierte) sowie der französisch-reformierten Gemeinde ein Gebäude zur gemeinsamen Nutzung zugewiesen (Simultankirche), bekannt unter dem Namen „kurfürstliches langes Stallgebäude“ oder auch Reithaus. Dieses Gebäude war um 1648 wieder aufgebaut worden, nachdem es vorher völlig verfallen war. Es handelte sich hierbei um ein sehr langes (288 Fuß, ca. 90,4 m), aber schmales Gebäude, das aufgrund der Bebauung der Gegend in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet war. 1700/1701 wurde von Giovanni Simonetti ein Entwurf des Baudirektors Martin Grünberg zum Umbau als Doppelkirche verwirklicht. Im Nordteil kamen die calvinistische französischsprachige Gemeinde und im südlichen Teil die deutschsprachigen Gemeinden unter. Die Eröffnungsfeier in französischer Sprache fand am 16. Mai, die in deutscher Sprache am 12. Juli 1701 statt.

Nunmehr war das ehemalige Reithaus ein zweigeschossiger, nur durch Lisenen leicht aufgelockerter nüchterner Zweckbau. Das hohe Satteldach wurde durch einen unvollendeten Turm unterbrochen, unter dem sich ein Mittelrisalit befand. Das dokumentierte auch die Trennung in zwei verschiedene Gemeinden nach außen. Im Jahr 1801 wurde der Turmaufbau vollendet. 1806 lagerten französische Besatzungssoldaten in der Kirche. 1809 fanden unter anderem hier die ersten Wahlen nach der Preußischen Städteordnung statt. Nach 1817 hatten sich die beiden deutschsprachigen Gemeinden im Rahmen der Preußischen Union vereinigt. Die französische Gemeinde blieb konfessionell calvinistisch, schloss sich aber organisatorisch, wie die anderen beiden Gemeinden, auch der Evangelischen Kirche in Preußen an. Um 1819 sollte der allgemein schlechte Zustand des Gebäudes, das teilweise einsturzgefährdet war, durch eine umfassende Sanierung wiederhergestellt werden. Allerdings war zu dieser Zeit schon an einen Neubau an der gleichen Stelle gedacht.

Schinkel bekam vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm den Auftrag für einen Neubau. Er legte mehrere klassizistische Entwürfe unter anderem in der Grundform römischer Tempel oder als Wandpfeilerkirche mit vier Kuppeln vor, konnte aber den Bauherrn nicht überzeugen. Der Kronprinz verlangte ein Gebäude im „Mittelalterstil“, aus romantischer Neigung und weil, so die offizielle Begründung, dieser Stil besser passe „in diese etwas engere Gegend der Stadt, die durch die Unregelmäßigkeit ihrer Straßen sich dem Altertümlichen nähert“.

Planung des Neubaus

1817: erste Ideen zu einem Neubau

Schinkel als Dezernent in der Oberbaudeputation Preußens hatte 1817 einen großen fast die Hälfte der Stadt umfassenden Bebauungsplan vorgelegt. Darin schlug er anstelle einer Doppelkirche für zwei Gemeinden den Neubau zweier symmetrisch nebeneinander stehender Kirchen vor. Diese sollten östlich des Vorgängerbaus auf dem Gelände des Alten Packhofs, welcher nördlich verlagert werden sollte, errichtet werden. Auf diesem Platz wurde später die Berliner Bauakademie erbaut. Von diesen geplanten Kirchen sind nur Grundrisse bekannt.

Mit diesem Bebauungsplan versuchte Schinkel die Wirkung vorhandener Bebauung mit Neuem und Geplantem zu verbinden. Ihm lag daran, die bisherige unregelmäßige Bebauung des Gebiets Friedrichswerder entscheidend zu verbessern und in eine deutliche Beziehung zum Lustgarten und seiner Randbebauung treten zu lassen.

Schinkel bemerkte dazu:

Die grundsätzlichen Ideen dieses Planes, den Bereich der Straße Unter den Linden, die Plätze am Zeughaus und der Lindenoper über die Hundebrücke mit dem Lustgarten und dem Berliner Schloss sowie die Friedrichstadt mit einer durchgehenden Verbindung zu versehen, wurden in den kommenden Jahren verwirklicht. Jedoch wurde dabei auf die Errichtung der vorgeschlagenen beiden Kirchen verzichtet.

1821/1822: römischer Tempel

Der Hofbauinspektor Johann Gottlieb Schlaetzer und der Altertumswissenschaftler Aloys Hirt reichten um das Jahresende 1820 Entwürfe zu einem Neubau der Friedrichswerderschen Kirche ein. Schinkel als Planer bewertete diese Entwürfe jedoch in einem Gutachten sehr kritisch. Er entwickelte einen eigenständigen, sehr klaren Entwurf, den er auf einem Zeichenblatt zusammen mit den eingereichten entgegenstellte.

Seinen in Feder ausgeführten Vorschlag fügte er seinem Gutachten bei. Diesen beschrieb er folgendermaßen:

Der König und das zuständige Bauministerium beschieden alle Entwürfe in diesem Stil abschlägig.

1822/1823: Wandpfeilerkirche

Bis zum Jahr 1822 ruhte nach der Ablehnung der antikisierenden Entwürfe das Bauvorhaben. Schinkel reichte einen neuen Vorschlag ein, von dem keine Erläuterungen oder Akten überliefert sind. Nunmehr favorisierte er eine vierjochige Wandpfeilerkirche mit jeweils einer runden Kuppel pro Joch sowie einem halbrunden abschließenden Chor. Die gegenüberliegende Haupteingangsseite wurde von einem hohen Portal in einer bis zum Hauptgesims reichenden Konche dominiert. Der dazugehörige Glockenturm sollte als viergeschossiger, wuchtiger Campanile ausgeführt werden. Besonders bemerkenswert ist die auch in späteren Entwürfen immer wieder auftauchende Schamwand, die Turm und Kirchenschiff verbindet. Der Innenraum wäre dominiert durch die Gliederung der mächtigen Wandpfeiler und die dadurch abgeteilten Kuppelräume, die wiederum durch Emporen auf ionischen Säulen ihre Wirkung entfalten.

Baufachleute sind sich einig, dass dieses Bauwerk und besonders der Campanile den Blick auf das Quartier bestimmt hätten. Dabei wäre es eine gelungene Ergänzung zu dem 1798–1800 von Heinrich Gentz errichteten Neubau der Preußischen Münze eingegangen, einem geradezu majestätischen Werk des Berliner Klassizismus.

Schinkel arbeitete diesen Vorschlag sehr detailreich aus, sodass es ihm geboten schien, diesen überaus gelungenen Entwurf im Heft 8 im Jahr 1826 seiner Sammlung Architektonischer Entwürfe zu publizieren. Dort schrieb er folgendes dazu:

1822–1824: gotischer Backsteinbau

1822–1823 befand sich König Friedrich Wilhelm III. von Preußen auf einem längeren Italienaufenthalt. Dies nutzte Kronprinz Friedrich Wilhelm (ab 1840 König Friedrich Wilhelm IV.), aus romantisch-feudalistischen Neigungen auch am mittelalterlich-gotischen Baustil interessiert, um Schinkel zu neuerlichen Planungen für eine Kirche am Werderschen Markt zu motivieren und dies gleichzeitig mit seinem Wunsch nach dem „Mittelalterstil“ zu verbinden. So nahm Schinkel diesen Gedanken Mitte 1823 auf und skizzierte erste Gedanken in Form mittelalterlicher englischer Chapels. Er stützte sich dabei auf vom Kronprinzen empfohlene Literatur, wie etwa The architectural antiques of Great Britain von John Brittons und Cathedrals antiques des gleichen Autors sowie andere Veröffentlichungen. In diesen Skizzen versuchte er sich an den Größenverhältnissen und Gestaltungselementen. Die später zur Ausführung kommende Doppelturmfassade, das Fenster mit der großen Fensterrose als auch das Doppelportal tauchte erstmals auf.

Schinkel entwickelte diese Idee zu einem ersten Entwurf weiter. Dabei berücksichtigte er die besondere Situation der zwei Kirchgemeinden. Für die personell anwachsende deutsche Gemeinde entwarf er einen monumental anmutenden Baukörper, wollte aber den nördlichen Teil des Reithauses, auf der Skizze gut zu erkennen, für die kleiner werdende französische Gemeinde belassen. Trotz der vor Ort herrschenden Enge sollte der neu zu errichtende Bau drei Joche umfassen und jeweils eine Doppelturmfassade am nördlichen und südlichen Ende sowie eine sparsame Verwendung von schmückendem Beiwerk zeigen. Die wichtigste neue Idee war jedoch die absolut konsequente Verwendung von Backsteinen und Terrakotta für die Fassaden.

Schinkel erläuterte am 2. März 1824 diesen Entwurf:

König Friedrich Wilhelm III. verlangte Anfang des Frühjahrs 1824 die schinkelschen Entwürfe zu sehen. Dafür stellte Schinkel seine Konzeptionen auf einem Blatt zusammen. Also zeichnete er den Pseudoperiteraltempel in einer korinthischen und einer dorischen Fassung. Dabei orientierte er sich an der Langhansschen Sichtweise, der den dorischen Stil erstmals wieder am Brandenburger Tor anwandte und zugleich an der Münze von Heinrich Gentz, die ebenfalls in diesem Stil ausgeführt war. In beiden Entwürfen der antikisierenden Form wird ein zylinderförmiger Rundbau im Nordteil integriert, der eine innere Kuppel überdacht. Die beiden übereinander dargestellten gotisierenden Entwürfe weisen in etwa den gleichen Grundriss auf. Ebenso wie der vorhergehende viertürige Entwurf, sind sowohl der ein- und der zweitürmige Entwurf in dem ihnen innewohnenden kubischen Charakter weitere Abwandlungen der klassizistischen Schemata.

Der König entschied sich im März 1824 dafür, den zweitürmigen Entwurf ausführen zu lassen, jedoch wurde entgegen der ursprünglichen Planung Schinkels der Bauplatz ein Stück vom Werderschen Markt zurückgesetzt. So konnte die zusätzliche Schamwand oder Blendarchitektur vermieden werden, die zur „Verdeckung der schlechten Gebäude in der Falkoniergasse“ am alten Standort der Kirche angedacht worden war.

Folgende Erläuterung fügte Schinkel 1829 den sechs Plänen bei, die er in das 13. Heft seiner Sammlung architektonischer Entwürfe aufgenommen hatte:

Im Innenraum sind klar ausgeprägte Züge mittelalterlicher Hochgotik erkennbar. Die fünf Kreuz-Rippen-Gewölbe über den eingezogenen, also in den Raum hineinragenden, gebündelten Strebepfeilern geben der Halle ihr Angesicht. Zwischen diesen Strebepfeilern sind schmale hölzerne Emporen eingebaut. Deren gotische Arkaden waren zunächst in gusseiserner Ausführung vorgesehen, die aber aus Kostengründen einer Tragkonstruktion aus heimischen Nadelhölzern mit einer Verkleidung aus Eichenholz in der Bauphase weichen mussten.

Die in sich geschlossene, nach oben strebende Raumwirkung wird durch den polygonalen Chor mit seinen gemalten Bleiglasfenstern vervollständigt. Im äußeren Bild sind deutlich die Anlehnungen an die englische Spätgotik erkennbar, im Inneren jedoch griff Schinkel auf die Gotik insbesondere des Deutschen Ritterordens des 13. Jahrhunderts zurück. Er bezog sich mit dem Kreuz-Rippen-Gewölbe, aber auch mit vielen anderen Details, direkt auf die Schlosskapelle der Marienburg. Durch die Verwendung von Backsteinen im Äußeren als Sichtmauerwerk, insbesondere die von der Feilnerschen Tonwarenfabrik gelieferten Terrakotten wird eine vollständige Materialsichtigkeit und vor allem Schlüssigkeit erreicht.

Im Gegensatz dazu wird im Inneren durch und durch illusionistisch gearbeitet. Sowohl die ziegelsichtigen Gewölbe, die Rippen des Gewölbenetzes, als auch die Anmutung komplett in hellem Marmor ausgeführten Mauerwerks für die Wände und Bündelpfeiler sind eine, wenn auch in allen Einzelheiten gelungene, Illusion. Im Innenraum sind aus den schon angeführten Kostengründen alle Flächen mit Weißputz und Stuck überzogen, um dann in höchster handwerklicher Malkunst in Backstein und Sandsteinimitation (fälschlich Marmor genannt) verwandelt zu werden.

Schinkels Kirche

Schinkel entwarf schließlich, in freier Aneignung gotischer Vorbilder und stilistischer Anlehnung an englische chapels, einen Baukörper, der in seiner kubischen Gliederung deutlich klassizistisches Formempfinden ausdrückt. Es fehlen das für gotische Kirchen typische Satteldach und spitze Helme auf den beiden Türmen. Das Dach ist vielmehr sehr flach und diente den Berlinern eine Zeit lang als beliebte Aussichtsplattform; der Vedutenmaler Eduard Gaertner hat 1834 von hier aus sein berühmtes Panorama der Residenzstadt Berlin gemalt (der Bildausschnitt zeigt Gaertner mit Frau, Kind und Arbeitsgerät auf dem Dach, der Blick geht über Schinkels Bauakademie hinweg nach Südosten).

Die Backsteinfassaden der Kirche erinnern kaum an die schlanken, unbedingt nach oben strebenden Strukturen gotischer Bauwerke. Akanthusblätter und korinthische Kapitelle als Schmuckformen verweisen auf die klassische Antike. Zwei Spitzbogenportale mit Maßwerk-Rosetten bilden den Haupteingang, Friedrich Tieck lieferte den Entwurf für die gusseisernen Flügeltüren. Der Innenraum bezieht sich deutlicher auf gotische Originale als das Äußere des Gebäudes. Schmale, gebündelte Strebepfeiler mit eleganten Profilen gehen an der hohen Decke in illusionistische Netzgewölbe über. Die Illusion wurde durch aufgemalte Gewölberippen und eindrucksvoll gemalte Schatten erzeugt. Tatsächlich handelt es sich um ein Kreuz-Rippen-Gewölbe. Auf die Gewölbe ließ Schinkel Backsteinmauerwerk, auf die Pfeiler Quadermauerwerk aufmalen.

Baugeschichte

Mit der Vorlage der vier alternativen Entwürfe durch Karl Friedrich Schinkel ging die Planungsphase für eine neue Kirche für die beiden Kirchgemeinden auf dem Friedrichswerder zu Ende. König Wilhelm III. wählte im März 1824 unter den von Schinkel erarbeiteten Entwürfen, jeweils zwei Versionen in antikisierender und zwei in gotisierender Formensprache, letztendlich denjenigen Entwurf aus, der die zweitürmige Variante zeigt. Mit dem Bau wurde umgehend begonnen.

Eine Besonderheit bei der Ausführung war die Bestimmung eines einzigen Gebäudes für zwei verschiedene Kirchgemeinden, welches an der äußeren Gestalt ausdrücklich nicht erkennbar sein sollte.

Die Ausführungsplanung und ebenso die Bauleitung bis zur Fertigstellung im Jahre 1830 besorgte hauptsächlich Ludwig Ferdinand Hesse. Er musste sich seine Ausführungspläne durch Schinkel persönlich genehmigen lassen. Diese Pläne sind verschiedentlich mit handschriftlichen Veränderungen oder Ergänzungen von Schinkel versehen. Während der Ausführungsphase lag Schinkels Anteil als Architekt vor allem darin, fortwährend die Detailplanung zu überwachen und die beim weiteren Baufortschritt anstehenden Probleme zu lösen.

Außen- und Innengestaltung

Schinkel wurde durch erhebliche finanzielle Einschränkungen gezwungen, auf die Planungen für die Fialtürmchen über den Strebepfeilern am Kirchenschiff zu verzichten. Er hoffte, dass durch die Betonung der beiden Türme mit jeweils vier Fialen der obere Abschluss des Bauwerks ausreichend betont sei. Schon in der Entwurfsphase hatte sich der Architekt mit diesem Aspekt beschäftigt, dies zeigt die perspektivische Darstellung als Doppelturmkirche ohne die Fialen am Schiff auf dem die vier verschiedenen Alternativen zeigenden Blatt. Die gravierenden Auswirkungen dieser Entscheidung waren für die Beteiligten jedoch nicht vorhersehbar.

Nach seiner Englandreise im Jahr 1826 nahm Schinkel die Entscheidung für den Verzicht auf die Betonung der oberen Strebepfeilerabschlüsse am Kirchenschiff zurück. Er konnte vor Ort die Bauwerke studieren, an deren Darstellungen als Kupferstich er sich orientiert hatte und erkannte, dass das Berliner Bauwerk unvollkommen aussehen würde. Im Februar 1828 setzte er gegenüber dem König durch, dass die Strebepfeiler die vorgesehenen Spitzen bekommen. Dafür musste er aus den oben angegebenen Kostengründen das Zugeständnis machen, diese Bauteile in einer sparsamen Variante auszuführen. Dies geschah dann durch die Verwendung von vor Ort von den Maurern von Hand zugehauenen Reichsformatziegeln anstelle extra hergestellter Formsteine. Dieser Mittelweg zwischen der Nichtausführung und perfekten Verwendung von Formsteinen führte dann schon drei Jahre nach Schinkels Tod zu ersten Planungen für weitreichende Änderungen an der äußeren Gestalt.

Mitte des Jahres war der Außenbau der Kirche fertiggestellt. Der im Vergleich zu anderen in dieser Zeit ausgeführten Bauten relativ langsame Baufortschritt war durch zweierlei Ursachen bedingt. Zum einen gab es immer wieder Probleme mit der Finanzierung. Zum anderen waren die Ausführenden, also angefangen von den Maurern und anderen Handwerkern bis hin zu den bauleitenden Architekten, nicht mehr gewohnt, den Backstein ziegelsichtig zu verarbeiten. Besondere Probleme bereiteten dabei die im Millimeterbereich unterschiedlichen Höhen der handgestrichenen Reichsformatziegel. Um ein einheitliches Fugenbild zu erreichen, war es deshalb notwendig, sich exakt an die Richtschnur zu halten; was bei Mauerwerk, das später verputzt wird, nicht notwendig ist. Trotz aller Anstrengungen war es daher notwendig, dem Mauerwerk bis in Höhe des ersten Gurtgesimses, auf Höhe der Fensterbrüstung, mit einer „Krampfaderfuge“ ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Der Tonwaren-Fabrikant Tobias Feilner wurde mit der Herstellung der komplizierteren und künstlerisch anspruchsvollen Form- und Dekorsteine beauftragt. Er konnte insgesamt 9000 Reichstaler für dieses Projekt abrechnen. Zu seinen Lieferungen zählten die 141 massigen Akanthusblätter am Hauptgesims, sämtliche Teile der Fenstermaßwerke einschließlich der dazugehörigen Laibungssteine sowie die reich geschmückten Kapitelle der Laibungen an den Portalen. Die allein 1800 Reichstaler teure Terrakottafigur des Erzengels Michael am Hauptportal wurde in sieben Teilen gefertigt und dann zusammengesetzt; das Werk galt zu jener Zeit als eine großartige technische Leistung. Ludwig Wichmann hatte das Modell zu dieser nahezu rundplastischen Figur gefertigt, gleiches gilt für die beiden als Relief ausgeführten Engelsfiguren links und rechts davon. Die Erzengel-Figur wurde zunächst 1904 durch eine Kopie in Kupfer, 1986/1987 durch eine bronzene Nachbildung ersetzt, In den Feilnerschen Werkstätten wurde, auch durch die hohen Ansprüche Schinkels bedingt, eine den höchsten Ansprüchen genügende Perfektion erreicht, welche in den nächsten Jahrzehnten Maßstäbe für die Herstellung von Baukeramik setzte.

Im Jahr 1828 fiel die Entscheidung, dass „statt der veranschlagten Haupteingangstüren von Holz … solche von Gusseisen gefertigt werden“. Damit schuf Schinkel die Voraussetzung für eine zusätzliche Ausschmückung der Türflügel mit Flachrelief-Medaillons, die gleichzeitig die Eingangssituation sowohl an den nach Süden, als auch an den nach Osten weisenden Doppelportalen enorm aufwertete. Der Bildhauer Friedrich Tieck modellierte die 20 Medaillons mit der Darstellung von Genien. Die Türflügel sowie die darin eingesetzten Bildplatten wurden in der Berliner Eisengießerei gegossen und im August des Jahres 1830 eingebaut.

Der Altar des Gotteshauses war mit Gemälden von Carl Joseph Begas und Friedrich Wilhelm von Schadow geschmückt. Die feierliche Weihe der Friedrichswerderschen Kirche fand am 10. Juli 1831 statt.ŌĆŗ

Historische Entwicklung

Das fertige Bauwerk fand zunächst wenig öffentliche Anerkennung, tauchte in der Literatur sogar als „Schinkels gothisches Schmerzenskind“ auf. Andererseits gab Schinkel hier den Anstoß zu einer Vielzahl neogotischer Backsteinkirchen in Berlin, Brandenburg und der Provinz Sachsen, die den historischen Formenkanon meist vollständig und unreflektiert übernahmen und weder an die architektonische Qualität der gotischen Originale heranreichten, noch an die der Friedrichswerderschen Kirche. Deren einstiger Auftraggeber, inzwischen König Friedrich Wilhelm IV., versuchte noch 1843, zwei Jahre nach Schinkels Tod, den Bau in seinem Sinne zu verändern, ihn also gotischen Vorbildern stärker anzugleichen.

Schinkel hatte die Türme oben im Wesentlichen flach enden lassen, mit einem durchbrochenen gusseisernen Geländer mit Vierpässen und je vier kleinen, zugespitzten Eckpfeilern (Fialen), die mit 16 weiteren Fialen auf dem Kirchenschiff korrespondierten. Diese sind jedoch aus Kostengründen nur mit zugehauenen Ziegeln im Bereich der Fialspitzen, und nicht wie im Bereich der Fialsockel mit Formsteinen, ausgeführt worden. Diese mindere Qualität führte zu einer frühzeitigen Zerstörung durch Witterungseinflüsse.

Der König beauftragte den Architekten Friedrich August Stüler mit Entwürfen, die dem Bauwerk vor allem zwei gotisierende Turmhelme hinzufügen sollten. Diese Pläne, stilistisch und proportional ohne rechte Beziehung zur vorhandenen Architektur, blieben wegen fehlender Finanzen unvollendet. Zur Vorbereitung des Umbaus wurden allerdings schon die acht Fialen der Türme bis auf Sockelhöhe abgetragen. Stüler ließ außerdem die Fialpfeiler in einer anderen Form aufmauern sowie die Fialspitzen durch neue in anderer Form, aus massivem Gusszink (Materialstärke mindestens 3 mm) ersetzen. Während die schinkelschen Spitzen einfache Formen aus Backstein mit einer vergoldeten Kugel als oberen Abschluss aufwiesen, die auf dem Panorama von Eduard Gaertner zu sehen sind, weichen die Stülerschen Zinkguss-Fialbekrönungen mit jeweils vier Krabben auf den Graten und einer Kreuzblume erheblich von der einfachen und klaren Formensprache Schinkels ab.

Bei der ersten Restaurierung wurden durch die Bauleitung und die Denkmalschutzbehörden die Form der Fialen und insbesondere die daraus resultierenden Formen der neu herzustellenden Handformziegel auf dem Kirchenschiff als Analogie der vorhandenen schinkelschen Fialstümpfe auf den Glockentürmen festgelegt. Ein Großteil dieser Ziegel war bereits gefertigt und zur Baustelle geliefert worden. Nachdem auch schon die Aufmauerung der zweiten Fiale (vom Turm aus gesehen) begonnen hatte, fanden die Arbeiter bei den Abbrucharbeiten der Stülerschen Fialrümpfe im Sockel der fünften Fiale auf der Westseite zwei unversehrte originale Formsteine. Daraufhin wurden die Arbeiten gestoppt und neue Ziegel in der nunmehr historisch korrekten Form wurden gefertigt und eingesetzt. In dieser für Architekturkritiker unbefriedigenden Form überdauerte der Bau dann beinahe 150 Jahre.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Kirchengebäude durch mehrfache Bombentreffer stark beschädigt. Die schwersten Schäden richtete der Artillerie-Beschuss am 29. April 1945 an, besonders an der Turmfassade und im Inneren. Die schinkelschen Glasfenster und das Mittelbild des Altars von Begas sind nach der Auslagerung verschollen. In den 1950er Jahren wurde die Ruine gesichert und von 1982 bis 1987 auf direkte Weisung Erich Honeckers fachgerecht instand gesetzt. Ursprünglich sollte nur die nach Süden zeigende Turmfront mit dem großen Maßwerkfenster wiederhergestellt werden, jedoch ohne den über dem Portal thronenden Erzengel Michael. Nach längerer Diskussion über denkmalpflegerische Prinzipienfragen – sollten Veränderungen und Schäden, die im Lauf der Zeit aufgetreten waren, als Spuren der Geschichte sichtbar bleiben oder nicht –, entschied man sich für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. Der Bildhauer Achim Kühn führte eine fachgerechte Sanierung des Erzengels aus. Eine Nutzung für kirchliche Zwecke erfolgte danach jedoch nicht wieder – das Haus wurde Ausstellungsgebäude. Nach der deutschen Wiedervereinigung begann 1997 eine weitere Phase der Restaurierung, nun zum Teil auch mit Materialien, die in der DDR nicht zur Verfügung gestanden hatten. Die 1997 in Kalkkasein nach Befund ausgeführte Steinimitationsmalei des Innenraumes ist keine Marmorierung, sondern eine Sandsteinimitation, die Dipl.-Restaurator Gottfried Grafe als Restaurator anhand von Musterflächen vorgab und die Ausführung über den gesamten Instandsetzungs- und Restaurierungszeitraum fachlich und künstlerisch überwachte.

Im Juni 2007 wurden bei Leitungsarbeiten neben der Friedrichswerderschen Kirche 20 Gräber entdeckt, die zum ehemaligen Friedhof der Kirche gehörten. Die rund 300 Jahre alten Gräber wurden wissenschaftlich dokumentiert und die exhumierten Skelettreste anthropologisch untersucht.

Museum ab 1987

Über hundert Jahre, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, diente die Friedrichswerdersche Kirche als Gotteshaus für die lutherische Ortsgemeinde von Friedrichswerder, die mittlerweile in der Evangelischen Kirchengemeinde in der Friedrichstadt aufgegangen ist. Diese benutzt heute die Französische Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt für den Gottesdienst. Aufgrund der Kriegsschäden blieb die Friedrichswerdersche Kirche gut vier Jahrzehnte lang als Ruine ungenutzt. Anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins wurde sie 1987 als Dependance der Nationalgalerie und Schinkelmuseum wieder allgemein zugänglich gemacht. Im Kirchenschiff sind Werke klassizistischer Bildhauer der Berliner Schule ausgestellt. Hier stehen Skulpturen von Johann Gottfried Schadow, Christian Daniel Rauch, Emil Wolff, Friedrich Tieck und anderen. Besonders bekannt ist das Doppelstandbild der Prinzessinnen Luise und Friederike von Preußen, die sogenannte Prinzessinnengruppe von Schadow, dessen Original-Gipsmodell im Kirchenraum gezeigt wird. Neben Werken aus dem Berliner Schloss sind insbesondere auch Bildnisse von Geistesgrößen wie Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe und den Brüdern Humboldt ausgestellt. Auf der Empore ist eine Ausstellung über Leben und Werk Karl Friedrich Schinkels zu sehen.

Schließung seit 2012

Im Oktober 2012 wurde die Friedrichswerdersche Kirche wegen Bauschäden bis auf weiteres geschlossen, die Skulpturen ausgelagert. Die Schäden entstanden durch das Ausheben einer Baugrube für die zweigeschossige Tiefgarage eines großen Gebäudes mit Luxuswohnungen („Kronprinzengärten“) dicht neben der Kirche.

Kritiker bemängeln, dass die Kirche durch die Neubauten als Landmarke aus dem Stadtbild verschwinden werde. Wann die Kirche wieder zugänglich sein wird und ob die Skulpturen von Schinkel zurückkehren werden, ist ungewiss.

An zwei weiteren Seiten der Kirche wollen Investoren weitere große Wohngebäude mit Luxuswohnungen errichten. Die Evangelische Landeskirche und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz protestieren dagegen.

Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrichswerdersche_Kirche

Address

Berlin

Germany

Lat: 52.515861511 - Lng: 13.397562027